PAGINA EN PREPARACION

El Concilio Vaticano II y la reforma filo-protestante

Hermenéutica de la ruptura o de la continuidad

Del Saludo Navideño del Papa Benedicto XVI a la Curia Romana el 22.12.2005

El último acontecimiento de este año sobre el que quisiera reflexionar en esta ocasión es la celebración de la clausura del concilio Vaticano II hace cuarenta años. Ese recuerdo suscita la pregunta: ¿cuál ha sido el resultado del Concilio? ¿Ha sido recibido de modo correcto? En la recepción del Concilio, ¿qué se ha hecho bien?, ¿qué ha sido insuficiente o equivocado?, ¿qué queda aún por hacer?

Nadie puede negar que, en vastas partes de la Iglesia, la recepción del Concilio se ha realizado de un modo más bien difícil, aunque no queremos aplicar a lo que ha sucedido en estos años la descripción que hace san Basilio, el gran doctor de la Iglesia, de la situación de la Iglesia después del concilio de Nicea: la compara con una batalla naval en la oscuridad de la tempestad, diciendo entre otras cosas: "El grito ronco de los que por la discordia se alzan unos contra otros, las charlas incomprensibles, el ruido confuso de los gritos ininterrumpidos ha llenado ya casi toda la Iglesia, tergiversando, por exceso o por defecto, la recta doctrina de la fe..." (De Spiritu Sancto XXX, 77: PG 32, 213 A; Sch 17 bis, p. 524). No queremos aplicar precisamente esta descripción dramática a la situación del posconcilio, pero refleja algo de lo que ha acontecido.

Surge la pregunta: ¿Por qué la recepción del Concilio, en grandes zonas de la Iglesia, se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del Concilio o, como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplicación. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión; la otra, de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos.

Karl Rahner (el celebre teólogo alemán y sacerdote jesuita) y Joseph Ratzinger cuando era también docente en la Universidad de Tubinga, apenas antes del Concilio

Por una parte existe una interpretación que podría llamar "hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura"; a menudo ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de una parte de la teología moderna. Por otra parte, está la "hermenéutica de la reforma", de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. La hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en una ruptura entre Iglesia preconciliar e Iglesia posconciliar. Afirma que los textos del Concilio como tales no serían aún la verdadera expresión del espíritu del Concilio. Serían el resultado de componendas, en las cuales, para lograr la unanimidad, se tuvo que retroceder aún, reconfirmando muchas cosas antiguas ya inútiles. Pero en estas componendas no se reflejaría el verdadero espíritu del Concilio, sino en los impulsos hacia lo nuevo que subyacen en los textos: sólo esos impulsos representarían el verdadero espíritu del Concilio, y partiendo de ellos y de acuerdo con ellos sería necesario seguir adelante. Precisamente porque los textos sólo reflejarían de modo imperfecto el verdadero espíritu del Concilio y su novedad, sería necesario tener la valentía de ir más allá de los textos, dejando espacio a la novedad en la que se expresaría la intención más profunda, aunque aún indeterminada, del Concilio. En una palabra: sería preciso seguir no los textos del Concilio, sino su espíritu. De ese modo, como es obvio, queda un amplio margen para la pregunta sobre cómo se define entonces ese espíritu y, en consecuencia, se deja espacio a cualquier arbitrariedad. Pero así se tergiversa en su raíz la naturaleza de un Concilio como tal. De esta manera, se lo considera como una especie de Asamblea Constituyente, que elimina una Constitución antigua y crea una nueva. Pero la Asamblea Constituyente necesita una autoridad que le confiera el mandato y luego una confirmación por parte de esa autoridad, es decir, del pueblo al que la Constitución debe servir.Los padres no tenían ese mandato y nadie se lo había dado; por lo demás, nadie podía dárselo, porque la Constitución esencial de la Iglesia viene del Señor y nos ha sido dada para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna y, partiendo de esta perspectiva, podamos iluminar también la vida en el tiempo y el tiempo mismo.

Los obispos, mediante el sacramento que han recibido, son fiduciarios del don del Señor. Son "administradores de los misterios de Dios" (1 Co 4, 1), y como tales deben ser "fieles y prudentes" (cf. Lc 12, 41-48). Eso significa que deben administrar el don del Señor de modo correcto, para que no quede oculto en algún escondrijo, sino que dé fruto y el Señor, al final, pueda decir al administrador: "Puesto que has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho" (cf. Mt 25, 14-30; Lc 19, 11-27). En estas parábolas evangélicas se manifiesta la dinámica de la fidelidad, que afecta al servicio del Señor, y en ellas también resulta evidente que en un Concilio la dinámica y la fidelidad deben ser una sola cosa.

A la hermenéutica de la discontinuidad se opone la hermenéutica de la reforma, como la presentaron primero el Papa Juan XXIII en su discurso de apertura del Concilio el 11 de octubre de 1962 y luego el Papa Pablo VI en el discurso de clausura el 7 de diciembre de 1965. Aquí quisiera citar solamente las palabras, muy conocidas, del Papa Juan XXIII, en las que esta hermenéutica se expresa de una forma inequívoca cuando dice que el Concilio "quiere transmitir la doctrina en su pureza e integridad, sin atenuaciones ni deformaciones", y prosigue: "Nuestra tarea no es únicamente guardar este tesoro precioso, como si nos preocupáramos tan sólo de la antigüedad, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temor, a estudiar lo que exige nuestra época (...). Es necesario que esta doctrina, verdadera e inmutable, a la que se debe prestar fielmente obediencia, se profundice y exponga según las exigencias de nuestro tiempo. En efecto, una cosa es el depósito de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otra distinta el modo como se enuncian estas verdades, conservando sin embargo el mismo sentido y significado" (Concilio ecuménico Vaticano II, Constituciones. Decretos. Declaraciones, BAC, Madrid 1993, pp. 1094-1095).

Es claro que este esfuerzo por expresar de un modo nuevo una determinada verdad exige una nueva reflexión sobre ella y una nueva relación vital con ella; asimismo, es claro que la nueva palabra sólo puede madurar si nace de una comprensión consciente de la verdad expresada y que, por otra parte, la reflexión sobre la fe exige también que se viva esta fe. En este sentido, el programa propuesto por el Papa Juan XXIII era sumamente exigente, como es exigente la síntesis de fidelidad y dinamismo. Pero donde esta interpretación ha sido la orientación que ha guiado la recepción del Concilio, ha crecido una nueva vida y han madurado nuevos frutos. Cuarenta años después del Concilio podemos constatar que lo positivo es más grande y más vivo de lo que pudiera parecer en la agitación de los años cercanos al 1968. Hoy vemos que la semilla buena, a pesar de desarrollarse lentamente, crece, y así crece también nuestra profunda gratitud por la obra realizada por el Concilio. Pablo VI, en su discurso durante la clausura del Concilio, indicó también una motivación específica por la cual una hermenéutica de la discontinuidad podría parecer convincente. En el gran debate sobre el hombre, que caracteriza el tiempo moderno, el Concilio debía dedicarse de modo especial al tema de la antropología. Debía interrogarse sobre la relación entre la Iglesia y su fe, por una parte, y el hombre y el mundo actual, por otra (cf. ib., pp. 1173-1181). La cuestión resulta mucho más clara si en lugar del término genérico "mundo actual" elegimos otro más preciso: el Concilio debía determinar de modo nuevo la relación entre la Iglesia y la edad moderna.

Ratzinger en sus tiempos de profesor enTubinga, y perito del Concilio, y más tarde siendo Cardenal en el Vaticano

Ratzinger y el celebre perito del Concilio, Fray Ives Congar OP, hablando sobre la teologia de entonces

Esta relación tuvo un inicio muy problemático con el proceso a Galileo. Luego se rompió totalmente cuando Kant definió la "religión dentro de la razón pura" y cuando, en la fase radical de la revolución francesa, se difundió una imagen del Estado y del hombre que prácticamente no quería conceder espacio alguno a la Iglesia y a la fe. El enfrentamiento de la fe de la Iglesia con un liberalismo radical y también con unas ciencias naturales que pretendían abarcar con sus conocimientos toda la realidad hasta sus confines, proponiéndose tercamente hacer superflua la "hipótesis Dios", había provocado en el siglo XIX, bajo Pío IX, por parte de la Iglesia, ásperas y radicales condenas de ese espíritu de la edad moderna. Así pues, aparentemente no había ningún ámbito abierto a un entendimiento positivo y fructuoso, y también eran drásticos los rechazos por parte de los que se sentían representantes de la edad moderna.

Sin embargo, mientras tanto, incluso la edad moderna había evolucionado. La gente se daba cuenta de que la revolución americana había ofrecido un modelo de Estado moderno diverso del que fomentaban las tendencias radicales surgidas en la segunda fase de la revolución francesa. Las ciencias naturales comenzaban a reflexionar, cada vez más claramente, sobre su propio límite, impuesto por su mismo método que, aunque realizaba cosas grandiosas, no era capaz de comprender la totalidad de la realidad. Así, ambas partes comenzaron a abrirse progresivamente la una a la otra. En el período entre las dos guerras mundiales, y más aún después de la segunda guerra mundial, hombres de Estado católicos habían demostrado que puede existir un Estado moderno laico, que no es neutro con respecto a los valores, sino que vive tomando de las grandes fuentes éticas abiertas por el cristianismo. La doctrina social católica, que se fue desarrollando progresivamente, se había convertido en un modelo importante entre el liberalismo radical y la teoría marxista del Estado. Las ciencias naturales, que sin reservas hacían profesión de su método, en el que Dios no tenía acceso, se daban cuenta cada vez con mayor claridad de que este método no abarcaba la totalidad de la realidad y, por tanto, abrían de nuevo las puertas a Dios, sabiendo que la realidad es más grande que el método naturalista y que lo que ese método puede abarcar. Se podría decir que ahora, en la hora del Vaticano II, se habían formado tres círculos de preguntas, que esperaban una respuesta. Ante todo, era necesario definir de modo nuevo la relación entre la fe y las ciencias modernas; por lo demás, eso no sólo afectaba a las ciencias naturales, sino también a la ciencia histórica, porque, en cierta escuela, el método histórico-crítico reclamaba para sí la última palabra en la interpretación de la Biblia y, pretendiendo la plena exclusividad para su comprensión de las sagradas Escrituras, se oponía en puntos importantes a la interpretación que la fe de la Iglesia había elaborado. En segundo lugar, había que definir de modo nuevo la relación entre la Iglesia y el Estado moderno, que concedía espacio a ciudadanos de varias religiones e ideologías, comportándose con estas religiones de modo imparcial y asumiendo simplemente la responsabilidad de una convivencia ordenada y tolerante entre los ciudadanos y de su libertad de practicar su religión.

En tercer lugar, con eso estaba relacionado de modo más general el problema de la tolerancia religiosa, una cuestión que exigía una nueva definición de la relación entre la fe cristiana y las religiones del mundo. En particular, ante los recientes crímenes del régimen nacionalsocialista y, en general, con una mirada retrospectiva sobre una larga historia difícil, resultaba necesario valorar y definir de modo nuevo la relación entre la Iglesia y la fe de Israel. Todos estos temas tienen un gran alcance —eran los grandes temas de la segunda parte del Concilio— y no nos es posible reflexionar más ampliamente sobre ellos en este contexto. Es claro que en todos estos sectores, que en su conjunto forman un único problema, podría emerger una cierta forma de discontinuidad y que, en cierto sentido, de hecho se había manifestado una discontinuidad, en la cual, sin embargo, hechas las debidas distinciones entre las situaciones históricas concretas y sus exigencias, resultaba que no se había abandonado la continuidad en los principios; este hecho fácilmente escapa a la primera percepción.

Precisamente en este conjunto de continuidad y discontinuidad en diferentes niveles consiste la naturaleza de la verdadera reforma. En este proceso de novedad en la continuidad debíamos aprender a captar más concretamente que antes que las decisiones de la Iglesia relativas a cosas contingentes —por ejemplo, ciertas formas concretas de liberalismo o de interpretación liberal de la Biblia— necesariamente debían ser contingentes también ellas, precisamente porque se referían a una realidad determinada en sí misma mudable. Era necesario aprender a reconocer que, en esas decisiones, sólo los principios expresan el aspecto duradero, permaneciendo en el fondo y motivando la decisión desde dentro.En cambio, no son igualmente permanentes las formas concretas, que dependen de la situación histórica y, por tanto, pueden sufrir cambios. Así, las decisiones de fondo pueden seguir siendo válidas, mientras que las formas de su aplicación a contextos nuevos pueden cambiar. Por ejemplo, si la libertad de religión se considera como expresión de la incapacidad del hombre de encontrar la verdad y, por consiguiente, se transforma en canonización del relativismo, entonces pasa impropiamente de necesidad social e histórica al nivel metafísico, y así se la priva de su verdadero sentido, con la consecuencia de que no la puede aceptar quien cree que el hombre es capaz de conocer la verdad de Dios y está vinculado a ese conocimiento basándose en la dignidad interior de la verdad. Por el contrario, algo totalmente diferente es considerar la libertad de religión como una necesidad que deriva de la convivencia humana, más aún, como una consecuencia intrínseca de la verdad que no se puede imponer desde fuera, sino que el hombre la debe hacer suya sólo mediante un proceso de convicción. El concilio Vaticano II, reconociendo y haciendo suyo, con el decreto sobre la libertad religiosa, un principio esencial del Estado moderno, recogió de nuevo el patrimonio más profundo de la Iglesia. Esta puede ser consciente de que con ello se encuentra en plena sintonía con la enseñanza de Jesús mismo (cf. Mt 22, 21), así como con la Iglesia de los mártires, con los mártires de todos los tiempos.

La Iglesia antigua, con naturalidad, oraba por los emperadores y por los responsables políticos, considerando esto como un deber suyo (cf. 1 Tm 2, 2); pero, en cambio, a la vez que oraba por los emperadores, se negaba a adorarlos, y así rechazaba claramente la religión del Estado. Los mártires de la Iglesia primitiva murieron por su fe en el Dios que se había revelado en Jesucristo, y precisamente así murieron también por la libertad de conciencia y por la libertad de profesar la propia fe, una profesión que ningún Estado puede imponer, sino que sólo puede hacerse propia con la gracia de Dios, en libertad de conciencia. Una Iglesia misionera, consciente de que tiene el deber de anunciar su mensaje a todos los pueblos, necesariamente debe comprometerse en favor de la libertad de la fe. Quiere transmitir el don de la verdad que existe para todos y, al mismo tiempo, asegura a los pueblos y a sus gobiernos que con ello no quiere destruir su identidad y sus culturas, sino que, al contrario, les lleva una respuesta que esperan en lo más íntimo de su ser, una respuesta con la que no se pierde la multiplicidad de las culturas, sino que se promueve la unidad entre los hombres y también la paz entre los pueblos.

el joven profesor Ratzinger

El concilio Vaticano II, con la nueva definición de la relación entre la fe de la Iglesia y ciertos elementos esenciales del pensamiento moderno, revisó o incluso corrigió algunas decisiones históricas, pero en esta aparente discontinuidad mantuvo y profundizó su íntima naturaleza y su verdadera identidad. La Iglesia, tanto antes como después del Concilio, es la misma Iglesia una, santa, católica y apostólica en camino a través de los tiempos; prosigue "su peregrinación entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios", anunciando la muerte del Señor hasta que vuelva (cf. Lumen gentium, 8). Quienes esperaban que con este "sí" fundamental a la edad moderna todas las tensiones desaparecerían y la "apertura al mundo" así realizada lo transformaría todo en pura armonía, habían subestimado las tensiones interiores y también las contradicciones de la misma edad moderna; habían subestimado la peligrosa fragilidad de la naturaleza humana, que en todos los períodos de la historia y en toda situación histórica es una amenaza para el camino del hombre. Estos peligros, con las nuevas posibilidades y con el nuevo poder del hombre sobre la materia y sobre sí mismo, no han desaparecido; al contrario, asumen nuevas dimensiones: una mirada a la historia actual lo demuestra claramente. También en nuestro tiempo la Iglesia sigue siendo un "signo de contradicción" (Lc 2, 34). No sin motivo el Papa Juan Pablo II, siendo aún cardenal, puso este título a los ejercicios espirituales que predicó en 1976 al Papa Pablo VI y a la Curia romana.

El Concilio no podía tener la intención de abolir esta contradicción del Evangelio con respecto a los peligros y los errores del hombre. En cambio, no cabe duda de que quería eliminar contradicciones erróneas o superfluas, para presentar al mundo actual la exigencia del Evangelio en toda su grandeza y pureza. El paso dado por el Concilio hacia la edad moderna, que de un modo muy impreciso se ha presentado como "apertura al mundo", pertenece en último término al problema perenne de la relación entre la fe y la razón, que se vuelve a presentar de formas siempre nuevas. La situación que el Concilio debía afrontar se puede equiparar, sin duda, a acontecimientos de épocas anteriores. San Pedro, en su primera carta, exhortó a los cristianos a estar siempre dispuestos a dar respuesta (apo-logía) a quien le pidiera el logos (la razón) de su fe (cf. 1 P 3, 15). Esto significaba que la fe bíblica debía entrar en discusión y en relación con la cultura griega y aprender a reconocer mediante la interpretación la línea de distinción, pero también el contacto y la afinidad entre ellos en la única razón dada por Dios.

Cuando, en el siglo XIII, mediante filósofos judíos y árabes, el pensamiento aristotélico entró en contacto con la cristiandad medieval formada en la tradición platónica, y la fe y la razón corrían el peligro de entrar en una contradicción inconciliable, fue sobre todo santo Tomás de Aquino quien medió el nuevo encuentro entre la fe y la filosofía aristotélica, poniendo así la fe en una relación positiva con la forma de razón dominante en su tiempo.

La ardua disputa entre la razón moderna y la fe cristiana que en un primer momento, con el proceso a Galileo, había comenzado de modo negativo, ciertamente atravesó muchas fases, pero con el concilio Vaticano II llegó la hora en que se requería una profunda reflexión. Desde luego, en los textos conciliares su contenido sólo está trazado en grandes líneas, pero así se determinó la dirección esencial, de forma que el diálogo entre la razón y la fe, hoy particularmente importante, ha encontrado su orientación sobre la base del Vaticano II.

Ahora, este diálogo se debe desarrollar con gran apertura mental, pero también con la claridad en el discernimiento de espíritus que el mundo, con razón, espera de nosotros precisamente en este momento. Así hoy podemos volver con gratitud nuestra mirada al concilio Vaticano II: si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia.

San Efrén, 9 de junio de 2020

He leído con gran interés el ensayo de Su Excelencia, Mons. Athanasius Schneider, publicado en LifeSiteNews el 1 de junio, posteriormente traducido al italiano por Chiesa e post concilio, titulado “No existe la voluntad divina positiva de que haya diversidad de religiones ni hay un derecho natural a dicha diversidad”. El estudio de Su Excelencia resume, con la claridad que distingue las palabras de quienes hablan de acuerdo con Cristo, las objeciones contra la supuesta legitimidad del ejercicio de la libertad religiosa teorizada por el Concilio Vaticano II en contradicción con el testimonio de la Sagrada Escritura y con la voz de la Tradición, y en contradicción también con el Magisterio católico, que es el fiel guardián de ambas.

El mérito del ensayo de Su Excelencia consiste, primero que nada, en su comprensión del vínculo causal entre los principios enunciados -o implícitos- del Concilio Vaticano II y su consiguiente efecto lógico en las desviaciones doctrinales, morales, litúrgicas y disciplinarias que han surgido y se están desarrollando progresivamente hasta el día de hoy. El monstruo generado en los círculos modernistas podría haber sido, al comienzo, equívoco, pero ha crecido y se ha fortalecido, de modo que hoy se muestra como lo que verdaderamente es en su naturaleza subversiva y rebelde. La criatura concebida en aquellos tiempos es siempre la misma, y sería ingenuo pensar que su perversa naturaleza podría cambiar. Los intentos de corregir los excesos conciliares -invocando la hermenéutica de la continuidad- han demostrado no tener éxito: Naturam expellas furca, tamen usque recurret [“Expulsa a la naturaleza con una horqueta: regresará”] (Horacio, Epist., I, 10, 24).

La Declaración de Abu Dhabi -y como Mons. Schneider acertadamente observa, sus primeros síntomas en el panteón de Asís- “fue concebida en el espíritu del Concilio Vaticano II”, como lo afirma Bergoglio, orgullosamente. Este “espíritu del Concilio” es la patente de legitimidad que los innovadores oponen a sus críticos, sin darse cuenta de que ello es confesar, precisamente, un legado que confirma no sólo la naturaleza errada de las declaraciones presentes, sino también la matriz herética que supuestamente las justifica. Si se mira más de cerca, jamás en la historia de la Iglesia un Concilio se ha presentado a sí mismo como un hecho histórico diferente de todos los concilios anteriores: jamás se ha hablado del “espíritu del Concilio de Nicea” o del “espíritu del Concilio de Ferrara-Florencia” ni, mucho menos, del “espíritu del Concilio de Trento”. Tampoco existió jamás una era “post-conciliar” después del Letrán IV o del Vaticano I.

La razón de ello es obvia: estos Concilios fueron todos, sin distinción alguna, expresión unánime de la voz de la Santa Madre Iglesia, y por esta misma causa, voz de Nuestro Señor Jesucristo. Es elocuente que quienes sostienen la novedad del Concilio Vaticano II adhieran también a la doctrina herética que pone al Dios del Antiguo Testamente en oposición al Dios del Nuevo Testamento, como si pudiera existir contradicción entre las Divinas Personas de la Santísima Trinidad. Evidentemente esta oposición, que es casi gnóstica o cabalística, es funcional para la legitimación de un sujeto nuevo, que se quiere diferente y opuesto a la Iglesia católica. Los errores doctrinales casi siempre revelan algún tipo de herejía trinitaria, y por tanto es mediante el regreso a la proclamación del dogma trinitario que las doctrinas que se le oponen pueden ser derrotadas: ut in confessione veræ sempiternæque deitatis, et in Personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur æqualitas: confesando una verdadera y eterna Divinidad, adoramos la propiedad en las Personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la Majestad.

Mons. Schneider cita varios cánones de los Concilios Ecuménicos que proponen lo que, en su opinión, son doctrinas difíciles de aceptar hoy, como, por ejemplo, la obligación de diferenciar a los judíos por las ropas, o la prohibición de que los cristianos sirvan a patrones mahometanos o judíos. Entre esos ejemplos existe también la exigencia de la traditio instrumentorum proclamada por el Concilio de Florencia, que fue posteriormente corregida por la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis de Pío XII. Mons. Schneider comenta: “Se puede rectamente esperar y creer que un futuro Papa o Concilio Ecuménico corrija las declaraciones erróneas hechas” por el Concilio Vaticano II. Esto me parece ser un argumento que, aunque hecho con la mejor de las intenciones, debilita el edificio católico desde sus mismos fundamentos. Si de hecho admitimos que puede haber actos magisteriales que, por el cambio en la sensibilidad, son susceptibles de abrogación, modificación o diferente interpretación por el paso del tiempo, caemos inevitablemente en la condenación del Decreto Lamentabili, y terminamos concediendo justificaciones a quienes, recientemente, y precisamente sobre la base de aquel erróneo supuesto, han declarado que la pena de muerte “no es conforme al Evangelio”, enmendando así el Catecismo de la Iglesia Católica. De acuerdo con el mismo principio, podríamos sostener que las palabras del Beato Pío IX en Quanta Cura fueron en cierta forma corregidas por el Concilio Vaticano II, tal como Su Excelencia espera que ocurra con Dignitatis Humanae. +

Ninguno de los ejemplos que ofrece Su Excelencia es, en sí mismo, gravemente erróneo o herético: el hecho de que el Concilio de Florencia declarara que la traditio instrumentorum era necesaria para la validez de las órdenes no comprometió de ningún modo el ministerio sacerdotal en la Iglesia, haciendo que se confirieran órdenes inválidas. No me parece tampoco que se pueda afirmar que este aspecto, a pesar de su importancia, haya conducido a errores doctrinales por parte de los fieles, algo que sí ha ocurrido, por el contrario, sólo en el último Concilio. Y cuando en el curso de la historia se han difundido diversas herejías, la Iglesia siempre ha intervenido prontamente para condenarlas, como ocurrió en el tiempo del Sínodo de Pistoya de 1786, que fue en cierto modo un anticipo del Concilio Vaticano II, especialmente en su abolición de la comunión fuera de la Misa, la introducción de la lengua vernácula, y la abolición de las oraciones del Canon dichas en voz baja, pero especialmente en la teorización sobre el fundamento de la colegialidad episcopal, reduciendo la primacía del Papa a una función meramente ministerial. El releer las actas de aquel Sínodo causa estupor por la formulación literal de los mismos errores que encontramos posteriormente, aumentados, en el Concilio que presidieron Juan XXIII y Pablo VI. Por otra parte, tal como la Verdad procede de Dios, el error es alimentado por el Adversario y se alimenta de él, que odia a la Iglesia de Cristo y su corazón, la Santa Misa y la Santísima Eucaristía.

Llega un momento en nuestras vidas en que, por disposición de la Providencia, nos enfrentamos a una opción decisiva para el futuro de la Iglesia y para nuestra salvación eterna. Me refiero a la opción entre comprender el error en que prácticamente todos hemos caído, casi siempre sin mala intención, y seguir mirando para el otro lado o justificándonos a nosotros mismos. También hemos cometido, entre otros, el error de considerar a nuestros interlocutores como personas que, a pesar de la diferencia de ideas y de fe, se han movido siempre por buenas intenciones y que estarían dispuestas a corregir sus errores si pudieran convertirse a nuestra Fe. Junto con numerosos Padres Conciliares, concebimos el ecumenismo como un proceso, como una invitación que llama a los disidentes a la única Iglesia de Cristo, a los idólatras y paganos al único Dios verdadero, al pueblo judío al Mesías prometido. Pero desde el instante en que fue teorizado en las comisiones conciliares, el ecumenismo fue entendido de un modo que está en directa oposición con la doctrina previamente sostenida por el Magisterio. Hemos pensado que ciertos excesos eran sólo exageraciones de los que se dejaron arrastrar por el entusiasmo de novedades, y creímos sinceramente que ver a Juan Pablo II rodeado por brujos sanadores, monjes budistas, imanes, rabíes, pastores protestantes y otros herejes era prueba de la capacidad de la Iglesia de convocar a todos los pueblos para pedir a Dios la paz, cuando el autorizado ejemplo de esta acción iniciaba una desviada sucesión de panteones más o menos oficiales, hasta el punto de ver a algunos obispos portar el sucio ídolo de la pachamama sobre sus hombros, escondido sacrílegamente con el pretexto de ser una representación de la sagrada maternidad.

Pero si la imagen de una divinidad infernal pudo ingresar a San Pedro, fue parte de un crescendo que algunos previeron como un comienzo. Hoy hay muchos católicos practicantes, y quizá la mayor parte del clero católico, que están convencidos de que la Fe católica ya no es necesaria para la salvación eterna: creen que el Dios Uno y Trino revelado a nuestros padres es igual que el dios de Mahoma. Hace veinte años oímos esto repetido desde los púlpitos y las cátedras episcopales, pero recientemente lo hemos oído, afirmado con énfasis, incluso desde el más alto Trono.

Sabemos muy bien que, invocando la palabra de la Escritura Littera enim occidit, spiritus autem vivificat [“La letra mata, el espíritu da vida” (2 Cor 3, 6)], los progresistas y modernistas astutamente encontraron cómo esconder expresiones equívocas en los textos conciliares, que en su tiempo parecieron inofensivos pero que, hoy, revelan su valor subversivo. Es el método usado en la frase subsistit in: decir una semi-verdad como para no ofender al interlocutor (suponiendo que es lícito silenciar la verdad de Dios por respeto a sus criaturas), pero con la intención de poder usar un semi-error que sería instantáneamente refutado si se proclamara la verdad entera. Así, “Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica” no especifica la identidad de ambas, pero sí la subsistencia de una en la otra y, en pro de la coherencia, también en otras iglesias: he aquí la apertura a celebraciones interconfesionales, a oraciones ecuménicas, y al inevitable fin de la necesidad de la Iglesia para la salvación, en su unicidad y en su naturaleza misionera.

Puede que algunos recuerden que los primeros encuentros ecuménicos tuvieron lugar con los cismáticos del Oriente, y muy prudentemente con otras sectas protestantes. Fuera de Alemania, Holanda y Suiza, al comienzo los países de tradición católica no vieron con buenos ojos las celebraciones mixtas en que había juntos pastores protestantes y sacerdotes católicos. Recuerdo que en aquellos años se habló de eliminar la penúltima doxología del Veni Creator para no ofender a los ortodoxos, que no aceptan el Filioque. Hoy escuchamos los surahs del Corán leídos desde el púlpito de nuestras iglesias, vemos un ídolo de madera adorado por hermanas y hermanos religiosos, oímos a los obispos desautorizar lo que hasta ayer nos parecía ser las excusas más plausibles de tantos extremismos. Lo que el mundo quiere, por instigación de la masonería y sus infernales tentáculos, es crear una religión universal que sea humanitaria y ecuménica, de la cual es expulsado el celoso Dios que adoramos. Y si esto es lo que el mundo quiere, todo paso en esa dirección que dé la Iglesia es una desafortunada elección que se volverá en contra de quienes creen que pueden burlarse de Dios. No se puede dar de nuevo vida a las esperanzas de la Torre de Babel, con un plan globalizante que tiene como meta la neutralización de la Iglesia católica a fin de reemplazarla por una confederación de idólatras y herejes unidos por el ambientalismo y la fraternidad universal. No puede haber hermandad sino en Cristo, y sólo en Cristo: qui non est mecum, contra me est.

Es desconcertante que tan poca gente se dé cuenta de esta carrera hacia el precipicio, y que pocos adviertan la responsabilidad de los niveles más altos de la Iglesia que apoyan estas ideologías anti cristianas, como si los líderes de la Iglesia quisieran la garantía de que tendrán un lugar y un papel en el carro del pensamiento correcto. Y es sorprendente que haya gente que persista en la negativa a investigar las causas de fondo de la presente crisis, limitándose a deplorar los excesos actuales como si no fueran la consecuencia inevitable de un plan orquestado hace ya décadas. El que la pachamama haya sido adorada en una iglesia, se lo debemos a Dignitatis Humanae. El que tengamos una liturgia protestantizada y a veces incluso paganizada, se lo debemos a la revolucionaria acción de monseñor Annibale Bugnini y a las reformas postconciliares. La firma de la Declaración de Abu Dabhi, se la debemos a Nostra Aetate. Y si hemos llegado hasta delegar decisiones en las Conferencias Episcopales -incluso con grave violación del Concordato, como es el caso en Italia-, se lo debemos a la colegialidad y a su versión puesta al día, la sinodalidad. Gracias a la sinodalidad nos encontramos con Amoris Laetitia y teniendo que ver el modo de impedir que aparezca lo que era obvio para todos: este documento, preparado por una impresionante máquina organizacional, pretendió legitimar la comunión a los divorciados y convivientes, tal como Querida Amazonia va a ser usada para legitimar a la mujeres sacerdotes (como en el caso reciente de una “vicaria episcopal” en Friburgo de Brisgovia) y la abolición del Sagrado Celibato. Los prelados que enviaron las Dubia a Francisco, a mi juicio, evidenciaron la misma piadosa ingenuidad: pensar que Bergoglio, confrontado con una contestación razonablemente argumentada de su error, iba a comprender, a corregir los puntos heterodoxos y a pedir perdón.

El Concilio fue usado para legitimar las más aberrantes desviaciones doctrinales, las más osadas innovaciones litúrgicas y los más inescrupulosos abusos, todo ello mientras la Autoridad guardaba silencio. Se exaltó de tal modo a este Concilio que se lo presentó como la única referencia legítima para los católicos, para el clero, para los obispos, oscureciendo y connotando con una nota de desprecio la doctrina que la Iglesia había siempre enseñado autorizadamente, y prohibiendo la liturgia perenne que había, durante milenios, alimentado la fe de una línea ininterrumpida de fieles, mártires y santos. Entre otras cosas, este Concilio ha demostrado ser el único que ha causado tantos problemas interpretativos y tantas contradicciones respecto del Magisterio precedente, en tanto que no existe ni un solo Concilio -desde el Concilio de Jerusalén hasta el Vaticano I- que no haya armonizado perfectamente con todo el Magisterio o que haya necesitado tanta interpretación. Confieso con serenidad y sin controversia: fui una de las muchas personas que, a pesar de tantas perplejidades y temores como hoy se ha demostrado ser legítimos, confié en la autoridad de la Jerarquía con incondicional obediencia. En realidad, creo que mucha gente, incluido yo mismo, no consideró en un comienzo la posibilidad de que pudiera haber un conflicto entre la obediencia a una orden de la Jerarquía y la fidelidad a la Iglesia. Lo que hizo tangible esta separación no natural, diría incluso perversa, entre la Jerarquía y la Iglesia, entre la obediencia y la fidelidad, fue ciertamente el presente pontificado.

En la Sala de Lágrimas, adyacente a la Capilla Sixtina, mientras monseñor Guido Marini preparaba el roquete, la muceta y la estola para la primera aparición del Papa “recién elegido”, Bergoglio exclamó: “Sono finite le carnevalate!” [“Se acabó el carnaval”], rehusando desdeñosamente las insignias que todos los Papas hasta ahora habían aceptado, humildemente, como el atuendo del Vicario de Cristo. Pero esas palabras contenían una verdad, aunque dicha involuntariamente: el 23 de marzo de 2013, los conspiradores dejaron caer la máscara, libres ya de la inconveniente presencia de Benedicto XVI y osadamente orgullosos de haber finalmente promovido a un Cardenal que representaba sus ideas, su modo de revolucionar la Iglesia, de hacer maleable la doctrina, adaptable la moral, adulterable la liturgia y desechable la disciplina. Todo esto se consideró, por los mismos protagonistas de la conspiración, como lógica consecuencia y obvia aplicación del Concilio Vaticano II que, según ellos, había sido debilitado por las críticas hechas por Benedicto XVI. La mayor osadía de ese Pontificado fue el permiso para celebrar libremente la venerada liturgia tridentina, cuya legitimidad fue finalmente reconocida, refutando cincuenta años de ilegítimo ostracismo. No es un accidente el que los partidarios de Bergoglio sean los mismos que vieron el Concilio como el primer paso de una nueva Iglesia, antes de la cual había existido una vieja religión con una vieja liturgia.

No es accidente: lo que estos hombres afirman impunemente, escandalizando a los moderados, es lo mismo que creen los católicos, vale decir, que a pesar de todos los esfuerzos de la hermenéutica de la continuidad, que naufragó miserablemente con la primera confrontación con la realidad de la presente crisis, es innegable que, desde el Concilio Vaticano II en adelante, se construyó una nueva iglesia, superimpuesta a la Iglesia de Cristo y diametralmente opuesta a ella. Esta Iglesia paralela oscureció progresivamente la institución divina fundada por el Señor, reemplazándola por una entidad espuria, que corresponde a la deseada religión universal, teorizada primeramente por la masonería. Expresiones como nuevo humanismo, fraternidad universal, dignidad del hombre, son muletillas del humanitarismo filantrópico que niega al verdadero Dios, de una solidaridad horizontal de inspiración vagamente espiritualista y de un irenismo ecuménico, condenado inequívocamente por la Iglesia. “Nam et loquela tua manifestum te facit [“Tus palabras te ponen en evidencia”]” (Mt 26, 73): este recurrir frecuente, incluso obsesivo, al mismo vocabulario de los enemigos revela la adhesión a la ideología inspirada por ellos. Por otra parte, la renuncia sistemática al lenguaje claro, inequívoco y cristalino de la Iglesia confirma el deseo de separarse no sólo de las formas católicas, sino incluso de su sustancia misma.

Lo que durante años hemos oído proclamar vagamente, sin connotaciones claras, desde el más alto de los Tronos, lo encontramos ahora, elaborado en un verdadero manifiesto propiamente tal, entre los partidarios del presente pontificado: la democratización de la Iglesia, ya no mediante la colegialidad inventada por el Concilio Vaticano II, sino por la vía sinodal inaugurada por el Sínodo de la Familia; la demolición del sacerdocio ministerial mediante su debilitamiento por las excepciones al celibato eclesiástico y la introducción de figuras femeninas con responsabilidades cuasi-sacerdotales; el silencioso tránsito desde un ecumenismo dirigido a los hermanos separados hacia una forma de pan-ecumenismo que reduce la Verdad del Dios Uno y Trino al nivel de las idolatrías y de las más infernales supersticiones; la aceptación de un diálogo interreligioso que presupone un relativismo religioso y excluye la proclamación misionera; la desmitologización del Papado, emprendida por Bergoglio como tema de su pontificado; la progresiva legitimación de todo lo que es políticamente correcto: la teoría de género, la sodomía, el matrimonio homosexual, las doctrinas maltusianas, el ecologismo, el inmigracionismo… Si no reconocemos que las raíces de estas desviaciones se encuentran en los principios establecidos por el último Concilio, será imposible encontrar una cura: si persiste de nuestra parte un diagnóstico que, contra todas las demostraciones, excluye la patología inicial, no podemos prescribir una terapia adecuada.

Esta operación de honestidad intelectual exige una gran humildad, primero que nada, para reconocer que, durante décadas, hemos sido conducidos al error, de buena fe, por personas que, constituidas en autoridad, no han sabido vigilar y cuidar al rebaño de Cristo: algunas de ellas, para poder llevar una vida tranquila, otras debido a que tienen demasiados compromisos, otras por conveniencia y, finalmente, otras de mala fe o incluso con un malicioso propósito. Estas últimas, que han traicionado a la Iglesia, deben ser identificadas, llevadas a un costado e invitadas a corregirse y, si no se arrepienten, deben ser expulsadas de los recintos sagrados. Así es como actúa el Pastor, que tiene en su corazón el bien de las ovejas y que da su vida por ellas. Hemos tenido y todavía tenemos demasiados mercenarios, para quienes la aprobación por parte de los enemigos de Cristo es más importante que la fidelidad a su Esposa.

Tal como, hace sesenta años, honesta y serenamente obedecí cuestionables órdenes, creyendo que representaban la amable voz de la Iglesia, hoy, con la misma serenidad y honestidad, reconozco que he sido engañado. Ser coherente hoy, perseverando en el error, constituiría una desgraciada elección y me convertiría en un cómplice de este fraude. Proclamar que existió claridad de juicio desde el principio no sería honesto: todos supimos que el Concilio iba a ser, más o menos, una revolución, pero no podíamos imaginar que iba a serlo de un modo tan devastador, incluso respecto a la obra de quienes deberían haberla evitado. Y si, hasta Benedicto XVI podíamos todavía pensar que el golpe de estado del Concilio Vaticano II (que el Cardenal Suenens llamó “el 1789 de la Iglesia”) estaba experimentando una desaceleración, en estos últimos años hasta el más ingenuo de entre nosotros ha comprendido que el silencio por temor a causar un cisma, el esfuerzo por remendar los documentos papales en sentido católico para remediar su intencionada ambigüedad, los llamados y dubia dirigidos a Francisco que han quedado elocuentemente sin respuesta, son formas de confirmación de la existencia de la más grave de las apostasías a que están expuestos los más altos niveles de la Jerarquía, en tanto que los fieles cristianos y el clero se sienten desesperadamente abandonados y son vistos por los obispos casi con enfado.

La Declaración de Abu Dhabi es la proclama ideológica de una idea de paz y cooperación entre las religiones que podría posiblemente ser tolerada si proviniera de paganos privados de la luz de la Fe y del fuego de la Caridad. Pero todo el que haya recibido la gracia de ser Hijo de Dios en virtud del Santo Bautismo debería horrorizarse con la idea de construir una versión, moderna y blasfema, de la Torre de Babel, buscando aunar a la única Iglesia de Cristo, heredera de las promesas hechas al Pueblo Elegido, con aquellos que niegan al Mesías y con quienes consideran que la idea misma de un Dios Trino y Uno es una blasfemia. El amor de Dios no tiene límites y no tolera compromisos, porque de otro modo no es, simplemente, Caridad, sin la cual no se puede permanecer en Él: qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo [quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él] (1 Jn 4, 16). Importa poco que se trate de una declaración o de un documento magisterial: sabemos bien que la mens subversiva de los innovadores juguetea con estas especies de puzzles a fin de difundir el error. Y sabemos bien que la finalidad de estas iniciativas ecuménicas e interreligiosas no es convertir a quienes están lejos de la única Iglesia de Cristo, sino desviar y corromper a quienes todavía creen en la Fe católica, llevándolos a pensar que es deseable tener una gran religión universal que reúna a las tres grandes religiones abrahámicas “en una sola casa”: ¡esto sería el triunfo del plan masónico de preparación del reino del Anticristo! No importa mucho que ello se materialice mediante una bula dogmática, una declaración, o una entrevista con Scalfari en La Repubblica, porque los partidarios de Bergoglio esperan la señal de su palabra, a la cual responderán con una serie de iniciativas que están preparadas y organizadas desde hace ya algún tiempo. Y si Bergoglio no cumple las instrucciones que ha recibido, hay cantidad de teólogos y de clérigos que están preparados para lamentarse de la “soledad del papa Francisco”, a fin de usar esto como premisa para su renuncia (pienso, por ejemplo, en Massimo Faggioli en uno de sus recientes ensayos). Por otra parte, no sería la primera vez que usan al Papa cuando éste actúa según el plan de ellos, y que se deshacen de él o lo atacan tan pronto como no lo hace.

El domingo pasado la Iglesia celebró a la Santísima Trinidad, y en el Breviario se recita el Symbolum Athanasianum, hoy puesto fuera de la ley por la liturgia conciliar, y ya reducido a sólo dos ocasiones en la reforma litúrgica de 1962. Las primeras palabras de ese suprimido Symbolum merecen estar escritas con letras de oro: “Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat Catholicam fidem; quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit [Quien quiera ser salvado, es necesario, antes que nada, que crea en la Fe católica, porque a menos que mantenga esta fe íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente]”.

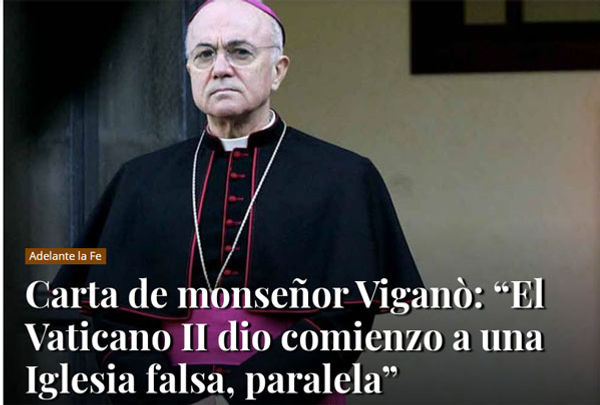

Firmado: + Carlo Maria Viganò